作者:伍里川融易富

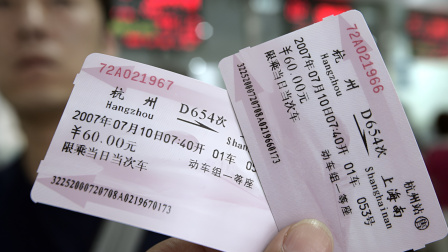

昨天,“纸质火车票将正式退出历史舞台”的话题登上热搜第一位置,引发关注。根据铁路部门规定,9月30日之后,纸质报销凭证将全面停用,由电子发票取代。不少网友发起一波回忆杀,纷纷晒出自己的纸质火车票。

其实融易富,这一天注定到来。2018年,海南环岛高铁率先试点铁路电子客票。2020年6月,电子客票在全国普速铁路推广实施,乘客可持有效身份证件“一证通行”。纸质火车票“仅供报销使用”,不再是乘车凭证。去年11月1日起,我国铁路客运开始推广使用全面数字化的电子发票。尽管这一过程颇费时日,但纸质火车票从数字化时代消失,只是人类历史上“一瞬间”的事。

纸质火车票的退出,是其实用意义衰减乃至全然消失的必然结果。作为一张票根融易富,纸质火车票的实用性是它的灵魂。曾经,无数的旅人以纸质火车票为凭证进出站,抵达终点、奔赴四方。在推行实名制乘车之前,纸质火车票的重要程度毋庸置疑。它意味着铁路的通达,也意味着家和远方的连接。但是,当无纸化浪潮席卷社会各领域的时候,纸质火车票并无继续存在的“特权”。告别旧模式,迎接新流程,是所有人都必须做好的准备。

众所周知,纸质火车票本身也经历过多次技术变革,特别是从硬纸票变为软纸票,继而软纸票规制也数次“进化”。一张小小的纸片,从只有车次、座位等寥寥信息到出现姓名和二维码,变得越来越重要。铁路部门与时俱进、服务群众的精神,也由一张张纸质火车票所彰显。在告别纸质火车票的同时,我们看到的是铁路部门在以数字化、智能化的方式为旅客提供保障、实现交流。

纸质火车票的退出,带给人心的震荡是可以想见的。在很多人的人生履历中,纸质火车票是青春的记忆。酸甜苦辣,都印在那些充满着中国式情怀的地名上。甚至,就连那些座位号,也被赋予了特别的情感意义。时隔多年,很多人依然会记得车窗外飞逝而过的河流和山脉,依然会记得坐在自己身边和自己聊了一路的乘客,依然会记得终于抢得一张火车票、终于赶上末班车回家过年的激越心情。

本质上,纸质火车票,既是铁路客运的典型物件,也是铁路文明、迁徙文化的一份见证。因而,人们对于纸质火车票的这份集体怀旧,更多地表现着人们对于“火车文化”的留恋与期许。对国人来说,坐火车绝不只是一场交通意义上的往来,更是精神深处与“外面的世界”的连接。在火车上,个体与集体所开启的文化共鸣,体现为人们对于火车票意象的敬畏和怜惜,也体现为车厢里的社交与互助。列车广播送出的歌曲,乘客之间互留的通信地址,以及时代发展浪潮所带来的新奇感、获得感,都让旅人的心绪变得柔和、深沉。这也是列车屡屡成为小说和影视剧重点演绎的文化形象的内在原因:奔驰的列车,既是时代文明的结晶,也是社会文化的表现者。人们借此感受到快意,本质上是“火车文化”魅力的体现。这一魅力并不会因为纸质火车票的消失而消失。

纸质火车票的退出,意味着乘客享受到了更多公共资源的供给、得到了更多的时代红利,也意味着铁路部门需要重新出发,与乘客之间构建更广泛的合作舞台。一些网友提出建议:保留一定的人工窗口、提供报销凭证打印服务、为老年人等特殊群体提供引导,这些建议反映出公众的复杂心情,也反映出人们对于铁路客运事业更多的期许。这样的社会心理融易富,值得铁路部门关切。

兴盛网提示:文章来自网络,不代表本站观点。